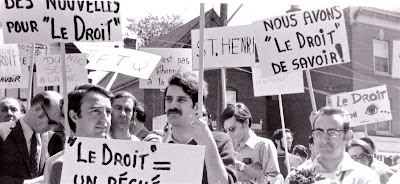

Caricature de Normand Hudon (années 1960)*

Yvon Deschamps lançait à la blague que les Québécois voulaient un Québec indépendant dans un Canada uni… Comme si cette chose était impossible… Elle l'est sans doute, à la longue… Et pourtant, si Jean-François Lisée mène le Parti québécois à une victoire majoritaire en octobre 2018, il aura avantage à mijoter les propos de notre Yvon national. Il y a là-dedans beaucoup de vérité et de profondeur… et au bout du chemin, une porte qui s'ouvre sur l'indépendance…

Les gouvernements du PQ, en commençant par celui de René Lévesque de 1976, n'ont jamais réussi à s'affirmer pleinement comme porte-étendards d'une nation souveraine. Les gouvernements Trudeau et Chrétien ont pourtant reconnu la souveraineté de la nation québécoise en participant à la campagne du «non» lors des deux référendums. Participer, c'est accepter la légitimité du processus et du résultat.

La Cour suprême du Canada a aussi donné le feu vert en affirmant, dans son avis sur la sécession de 1998, qu'un oui clair à une question claire entraînait une obligation de négocier pour le reste du pays… Ce disant, elle acceptait le principe même de notre droit de poser la question d'une sécession et celui d'y répondre librement, avec conséquences prévisibles pour le reste du pays…

Les Lévesque, Parizeau, Landry et autres, tout patriotes qu'ils furent et avec tout le respect et l'admiration que nous leur devons, se sont laissés enfermer dans la logique vicieuse d'une stratégie référendaire - comme d'ailleurs le PQ d'aujourd'hui. Le régime changera quand le peuple dira oui dans un immense élan de ferveur souverainiste créé par des «conditions gagnantes»... Mais en attendant, on gouverne à l'intérieur des frontières perçues de la constitution actuelle, sans en tester trop les limites et sans faire trop de vagues.

Cette manière d'agir va nous tuer. Elle nous tue depuis plus de 40 ans. Les adversaires de l'indépendance ne se laissent pas faire. On les a vus à l'oeuvre. Ils ont de puissants moyens, s'appuyant sur l'immense pouvoir de la machine fédérale. Ils vont tricher au besoin, violer nos lois, et les leurs, s'il le faut, et utiliser l'arme de la peur avec toute l'efficacité qu'on a vue depuis 1970 (en commençant par les camions de la Brinks).

Il n'est pas impossible de gagner un référendum… Ça s'est presque produit en 1995… Mais ce furent des aventures traumatisantes, pour les fédéraux comme pour les indépendantistes. Et plus personne n'a d'appétit pour un ultime plongeon dans le bourbier référendaire…

Et c'est là que tout le génie d'Yvon Deschamps peut servir. Un Québec indépendant dans un Canada uni. Pour en saisir toutes les possibilités, il faut réfléchir au sens du fédéralisme, et le nôtre en particulier. Entrer dans la tête des véritables fédéralistes, genre André Pratte, et comprendre l'idée fédérale, qui tient à un arrangement constitutionnel au sein duquel il y a partage de pouvoirs entre un gouvernement central et les États membres, chaque ordre de gouvernement étant «indépendant» dans ses champs de compétence, les problèmes communs étant discutés et résolus entre égaux.

Le Canada actuel a beau se dire fédéral, il ne compte pas beaucoup de fédéralistes. La plupart, sinon la quasi-totalité des anti-indépendantistes sont essentiellement des centralisateurs qui voient Ottawa comme le gouvernement national, comme l'autorité supérieure, et qui ne s'intéressent nullement aux rouages d'un véritable fédéralisme. Brandissant leur «pouvoir de dépenser» sans limite apparente, ils transgressent à coups de milliards de $ les juridictions provinciales, y compris celles du Québec. Et nommant les juges des cours supérieures, ils contrôlent les tribunaux qui sont ultimement les arbitres entre les deux ordres de gouvernement.

Selon les juristes consultés par l'État québécois en 1977, le gouvernement Lévesque avait toute la compétence constitutionnelle voulue pour adopter et appliquer la

Loi 101, aussi appelée

Charte de la langue française. Que lui est-il arrivée, à cette loi? On l'a passée dans le tordeur des cours d'appel et de la Cour suprême, et Québec s'est fait dire que de larges pans de la loi étaient inconstitutionnels. Et qu'a fait Québec, même à l'époque de René Lévesque (ce fut pire sous les gouvernements libéraux subséquents)? Il a accepté ce charcutage de la pièce maîtresse de notre identité culturelle et linguistique, et on voit ce que l'on voit aujourd'hui.

Au lieu d'un État fermement français, de l'administration publique au secteur privé, on en est rendu à mendier comme des petits pitous une «présence suffisante» de notre langue sur les grandes bannières commerciales. Toute cela devra changer en novembre 2018 si le PQ forme le gouvernement. Ce devra être le moment d'un historique «désormais», tout aussi primordial que celui de Paul Sauvé après la mort de Maurice Duplessis en septembre 1959… Le premier avait déclenché rien de moins que la révolution «tranquille» des années 1960… Celui-ci en amorcera une nouvelle, peut-être un peu moins tranquille.

Ce gouvernement d'un peuple souverain habitant fédération devra affirmer cette indépendance qui lui appartient en vertu même du principe fédéral. Et pourquoi ne pas commencer par redonner à la

Loi 101 toute sa vigueur de 1977? À ceux et celles qui s'objecteront en invoquant les décisions judiciaires des dernières décennies, M. Lisée pourra répondre que les questions linguistiques et culturelles sont des prérogatives constitutionnelles provinciales, et qu'il appartient au Québec seul de décider du statut de la langue française dans ses domaines de compétence.

De plus, Québec pourrait annoncer son intention de constitutionnaliser la

Charte de langue française, comme première étape de la rédaction d'une constitution québécoise. Tout cela est compatible avec le régime fédéral et conforme à l'idée fédérale. Le premier ministre du Québec pourra ajouter que désormais, la nation québécoise n'acceptera plus que les arbitres de ses lois identitaires, ou de quelque autre pièce législative dans un domaine de juridiction provinciale, soient des juges nommés par la seule autorité centrale, qui a approprié d'anciens pouvoirs exécutifs de la monarchie sans partage depuis 1867 (ce que Québec pourrait aussi contester).

Face à un tel gouvernement que peut faire Ottawa? Les gestes québécois seraient conformes à l'indépendance de son ordre de gouvernement dans le cadre d'un État fédéral. Le refus d'Ottawa d'accepter l'affirmation québécoise serait essentiellement une négation de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs entre État central et État membres. Quand une dispute constitutionnelle entre Québec et Ottawa aboutit en Cour suprême, et que c'est le premier ministre fédéral qui choisit les juges, n'allez pas me dire qu'il y a là respect de l'idée fédérale.

Alors supposons que Québec redonne à la

Loi 101 toute sa force. Les adversaires contestent, les mêmes tribunaux déclarent de nouveau la loi inconstitutionnelle, et Québec les envoie paître, armé de son refus de reconnaître des tribunaux qu'Ottawa lui impose, et de sa non-signature de la Charte de 1982 que le reste du pays lui a imposée dans la nuit des longs couteaux.

Que peut faire Ottawa? Envoyer l'armée pour mater un gouvernement qu'il juge rebelle à «son» ordre constitutionnel? Pourtant Québec n'invoquerait-il pas une «indépendance» juridictionnelle tout à fait conforme aux principes du fédéralisme que défend ce «Canada uni»? Yvon Deschamps pourrait tirer quelques juteux scénarios d'une telle impasse. La gouvernement fédéral n'aura qu'un choix: accepter de négocier avec Québec ou combattre avec tous les moyens disponibles. L'État de la majorité anglo-canadienne devra décider s'il veut écraser de nouveau l'État de la nation québécoise. Les enjeux seront très clairs.

Ce qui arrivera par la suite, personne ne peut le prédire. Mais si Québec utilise des stratégies semblables dans tous les domaines que lui conférait l'AANB en 1867, plus personne ne parlera d'échéancier référendaire. À exercer sa souveraineté, même dans les limites du «Canada uni», le peuple québécois y prendra goût, et quelque part, dans les autres provinces, le gros bon sens dira qu'il est temps de négocier un nouvel arrangement entre les deux peuples majoritaires du pays. Fédéral… ou pas.

---------

* Cette caricature ornait la page couverture du livre

Mon pays, Québec ou le Canada, de Solange Chaput-Rolland, Le Cercle du livre de France, 1966